柳井美加奈先生リサイタル ― 2022年11月02日 11:56

10月30日、四谷の紀尾井ホールで、柳生先生の第22回「二人会」がありました。1999年から初めて、毎年リサイタルを開催と言うことだけでも凄い!ことです。

タイトルの「二人会」とは、=四国八十八ヶ所を巡めぐる遍路の笠かさに書かれる言葉で、信仰を同じくする弘法大師との二人での同行を意味する=とのことです。

今回のプログラムは〜

1・吾妻獅子 三絃本手 三絃替手 それぞれ既に演奏活動をなさっているお弟子さん四人による演奏です。最初の曲は、「在業平華の東下りから題材をとった、江戸の遊郭の風情を正月の獅子舞に乗せた曲」なので、「紋付黒留袖」のお弟子さんたちのお着物と相まって華やかでした。

2・ゆき 箏 柳井 美加奈 尺八 善養寺 惠助

作詞 流石庵羽積 作曲 峰崎匂当

地歌の作曲者としても第一級、そして中でも器楽的な曲、手事物としても有名なこの曲は、先生の詩情に溢れた地歌と、尺八との手事の美しさに、時の経つのを忘れるほどでした。曲名の「ゆき」は、俳句の「花も雪も払えば清き袂かな」から来ているとのことです。

3・船の夢 箏 柳井 美加奈 三絃 佐藤 紀久子

作詞 酒井某 作曲 菊岡検校 箏手付け 八重崎検校

=遊女の身は、次々と別の男に接しなければならないので、その心境を船に喩えたもので、さらっとした曲調であるが、内容は重い=と解説にありました。私はお二人の先生の掛け合いの妙が素晴らしいと、毎回思っています。

先生のblogを拝見すると、「楽しみしていたリサイタルだが、終わった今、演奏のことを考えると息ができないくらい苦しい」と。私は、ピアニストではありませんが、それでも演奏つきのセミナーだったので、先生のこのお言葉は凄くよくわかります。仕事から全て手をひいた今、コンサートに行くたびに、「何とおっそろしい世界にいたものか!」と、しみじみ思います。

=写真は先生と。この写真を見て、かつてセミナーをやっていた鈴木洋子とお分かりになる方はいらしゃらないかと・・・=

鹿の遠音 ― 2022年04月23日 17:55

4月17日の柳井先生の「野分の会」の、今年の第三部は、先生の箏独奏「三つの断章」(中能島欣一作曲)、次に尺八の善養寺恵介氏と山戸朋盟氏による「鹿の遠音」そして最後は、柳井先生と善養寺氏の「秋風の曲」(光崎検校 作曲)の3曲でした。

一緒に行った友人は、「邦楽のコンサートはほとんど行ったことがないのでよくわからない。でも柳井先生の弾き始めのお箏の音色に圧倒された」と。

私も、いきなり音色が変わった(門下生の皆さんごめんなさい)と、改めて「演奏は音が命」と感じました。「三つの断章」は初めて聴いたので、奏法にも大変珍しいところがあり、楽譜はどうなっているのか・・・と、気になりました。Amazonで取り寄せるかな。

尺八は、以前に「春の海」の一部分を、尺八と合わせて頂きましたが、見事に失敗!私が「尺八と合わせて弾くのは初めてなので楽しみです」とレッスンで言った時に、先生が「さて、どうでしょうね」と、おっしゃった意味がよくわかりました。

音の立ち上がりが特に遅い尺八と、その反対に特に早いお箏とのデュオは、想像していた以上の難しさです。まだ現役の頃に、お箏とクラビノーバの「チェンバーストリングス」の音色で、「春の海」をステージで弾いたことがあるので、楽勝!と思っていましたが・・・。

尺八二本(二菅)による、「鹿の遠音」は有名な曲ですが、実際のステージで聴いたのは初めてで、情景が浮かんでくる、素晴らしい演奏でした。

「鹿の遠音」そして下記で検索をすると、YouTubeで聞くことができます。

松巌軒鈴慕 / 善養寺惠介 Shoganken Reibo / Keisuke ZENYOUZI

=写真は、山桜が咲く頃に見ることができる、御衣黄桜です。京都の仁和寺が有名ですが、東京でも咲いています。儚げな色が好き。=

野分の会 ― 2022年04月19日 12:23

いわゆる「家庭の事情」で、お箏のレッスンを昨年の11月からお休み中ですが、定期的なレッスンが無いと、なかなか「自発的な練習」は出来ません。

こんな日々に、柳井先生から毎年この時期に主催をなさっている、「野分の会」のご招待をいただきました。

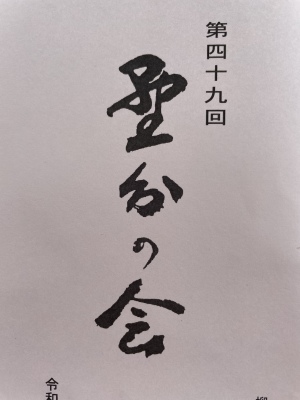

コロナもあり、この柳井先生門下生の「野分の会」が開かれない年もありましたが、今年で49回目です!

邦楽、洋楽を問わず、これだけの回数を重ねられた先生、お師匠さんはいらっしゃらないことと思います。毎回最後は、先生のon stageなので、このことも凄いことです。

今回お誘いをした友人は、「邦楽はよく知らないけれど、柳井先生のお箏の音色が凄い!弾き始めの音に圧倒された」と。

私がレッスンに通い始めた頃も、もうかなりお年を召していらして、ある年のお弾き初めで、先生がそのかたに「曲の途中で眠らないでくださいね」と。

そして澄ました感じで「あら、先生、眠ってなんかいなせんよ。どこを弾いているのかわからなくなってしまったので、探していただけです」と、終わった後にお弁当のお寿司をいただきながら、さらっとおっしゃっていたことが、先生のやりとりと相まって、楽しい思い出です。

あれから何年が過ぎたことでしょう。あの方は、まだステージでお仲間と一緒に演奏をしていらっしゃいました。これこそが、趣味としてのお稽古事のあり方なのでしょうね。

=「野分の会」のプログラムです。次回はいよいよ50回ですね。=

箏独奏のための無言歌集 ― 2020年04月25日 16:37

楽器の演奏全てに言えることですが、最終的には「音色が問題」です。つまり、自分の求めている音で演奏が出来ているか or not・・・。

ピアノでは、「その曲を弾くためには、どのような音で弾くか」、また「個々のピアノが持つ美しい音を引き出すためには」ということのために、まずは、身体と腕の重さをうまく指先に伝える、という訓練をします。このことが出来ていないと、その先いくら練習を積んでも、あるレベルの演奏しか出来ない、ということになりますので。

お箏も同じとのことで、しかし指先ではなく、「爪の輪」の辺りに重力を落とす、と教えていただきましたが、これがなかなかうまく行きません。

お箏のレッスンも、5,6月はおやすみなってしまいました。3月から練習をしている曲は、どうにか暗譜で弾けるようにはなったものの、どうも私の求める音には、ほど遠い・・・。

身体と腕のコントロールが悪いことは気がついていますが、さてそれをどうやって修正するのか?一人での練習に、限界を感じています。

「良い音を作るための練習には、古典の曲が一番」と言われていますが、古典の曲を一人で練習することは、かなりの根気が必要。

そこで、目新しい曲を練習することにしました。それが唯是震一先生の「箏独奏のための無言歌集」です。全3曲からの曲集で、最初の曲のタイトルは「愛の唄」。

調弦は、a moll イ短調です。どこかシルクロードの彼方のようなメロディだと思いましたが、氏はヨーロッパを旅行中、各地の民謡を聴くのが楽しみのひとつで、この曲はユーゴスラヴィア民謡からとのこと。

楽譜をざっと見て、曲想は理解でき、またピアノではすぐ弾けたのですが、肝心のお箏で弾くのは難しい。でも、仕上がりが楽しみな曲です。

=写真は、1914年6月28日、オーストリアーハンガリー帝国のフランツ・フェルディナント皇太子夫妻がサラエボを訪れた際、狙撃され死亡。この「サラエボの銃声」が世界各国を巻き込む第一次世界大戦のきっかけとなり、事件の現場前に架かる「ラテン橋」です。=

八重衣 ― 2020年03月14日 20:51

柳井美加奈先生の「八重衣」の再生回数が、1万回を超えました。古典の名曲が、このような再生回数の数字になることは珍しいことです。

先生の演奏の素晴らしさは言うまでもありませんが、もう一つの要因は、アニメ「この音止まれ」のヒットも関係しているのかもしれません。

ある高校で「箏曲部を立ち上げる」と言う主人公が、休み時間に聴いている曲の一つが、この「八重衣」です。

この主人公が聴いている曲のCDがオリコンチャートのbest10に入り、邦楽のCDとしては初めてのことのようです。

古典の名曲から、宮城道雄先生の曲、そして最後は沢井忠夫先生の「讚歌」と言う、まさしくプロの選曲です。

邦楽のYoutubeには、お手本となるような演奏がなかなか見当たらず、師匠のリサイタルのプログラムの一曲をYoutubeにとお願いをしました。

3年ほど前のことですが、息子と、息子の会社の若い男の子と私とで作り、海外での視聴を意識して、百人一首のそれぞれの季節からの歌詞の英訳もつけました。

Youtubeのaddressを載せたかったのですが、コピペが出来なくなりましたので、是非「八重衣・柳井美加奈先生」で検索をかけて聴いてください。

アニメの主人公がこの曲を聴いて「難しそう・・・」と呟いていますが、CDの中の曲は、「さくらさくら」以外はどれも難しい曲ばかり。

小学校での「おことの体験学習」で最近、お子さんからリクエストをいただくことがありますが、私も「そんな難しい曲は弾けません」。

おことの先生ではなく、ホントはピアノの先生だもんね。

=写真は、京王線沿線の仙川のお花屋さんで見つけた、ブラックシンビジューム。仙川の「猿田彦」の珈琲が好き。時々、ここでちょっと遅い朝食を。もちろんひとりです。=

最近のコメント